森林保全を体験・学習できるきのこ栽培セット

| 学校名 | 郁文館 グローバル高等学校 |

| 会社名 | ワクワクきのこ |

| 商品名 | おうちできのこファーム |

| 部署・役職 | 学年 | ニックネーム |

|---|---|---|

| 社長 | 3年 | ねぎしくん |

| 経理部 | 3年 | ゆのこのこ |

| 経理部 | 3年 | ベイビーボウル |

| 仕入れ部 | 3年 | 柚子胡椒ちゃん |

| 広報マーケティング部 | 3年 | たべろうちゃん |

| 広報マーケティング部 | 3年 | ぴーまん |

リンク集

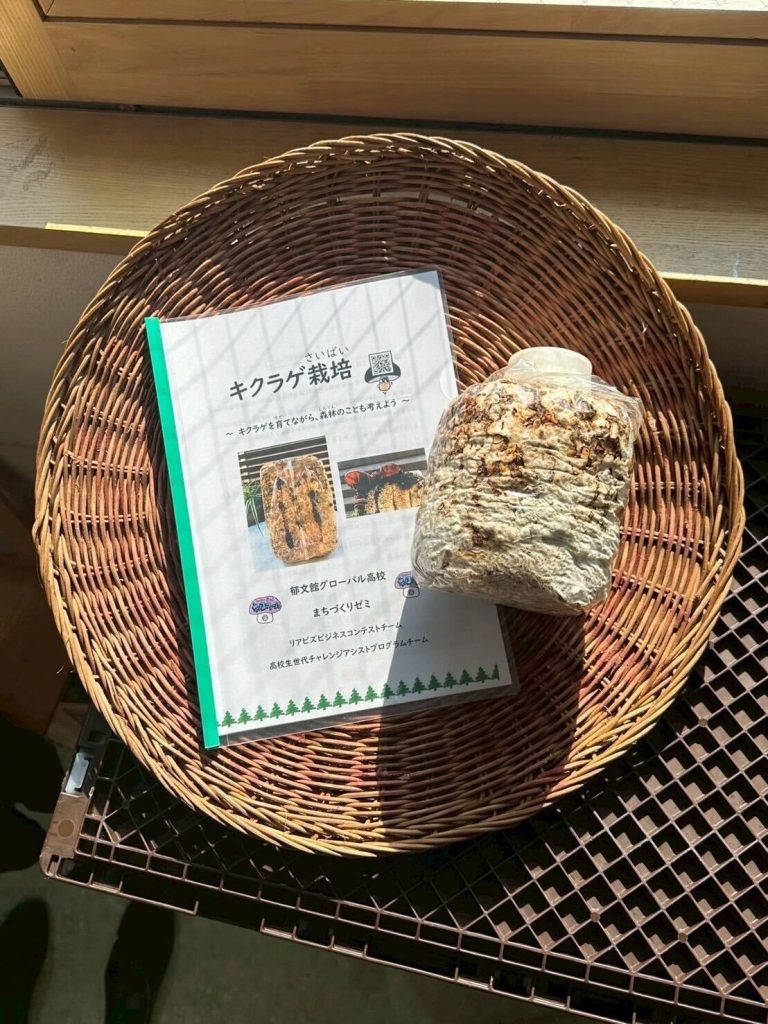

商品・サービスの説明

この商品は、私たちが取り組んだ長野県天龍村の森林保全活動から生まれた、小学生向けの自由研究などの用途を対象としたきのこ栽培キットです。子どもたちはこのキットを通じて、「菌床(きんしょう)」という栽培用の土台を使った本格的なきのこ栽培を、自宅で手軽に体験することができます。

菌床とは、木のチップやおがくずに栄養を加えて固めた、きのこが育つための培地です。この菌床に使われる木材の多くは、森林を健全に保つために必要な「間伐(かんばつ)」という作業で出た木から作られています。つまり、菌床の活用は、森の手入れを支えることにつながっているのです。このキットでも、天龍村の森で伐採された間伐材が使うことを想定しており、子どもたちは「きのこを育てる」という行動を通して、「木を使うこと=森を守ること」という森林再生の意味を実感できます。

また、菌床栽培は原木栽培に比べて軽量で扱いやすく、限られたスペースでも栽培できるという特長があります。原木を使用したきのこ栽培と比べると容易に育てられ、子供でも無理なく栽培を続けられる点も家庭での自由研究に最適です。観察・記録・考察・発表までを一貫してサポートするガイドブックや記録ノートなど発表テンプレートも同梱する予定です。子どもたちはガイドブックや記録ノートを活用することにhより探究活動の方法を習得し表現力を養うことができます。

さらに、栽培後の菌床はそのまま捨てるのではなく、カブトムシの寝床や家庭菜園の土壌改良材として再利用することができ、廃菌床からも生態系の循環を学ぶことができる環境教育教材セットでもあります。そして、自分で育てたきのこを実際に調理して食べることで、食べ物の大切さや「命をいただく」ことへの理解が自然と育まれ、食育にもつながります。

このキットは、単なる栽培体験を超えて、森林と人とのつながり、資源の循環、持続可能な社会の在り方を、子どもたちが体感的に学ぶことができる次世代型の自由研究キットです。SDGsの視点でも、木材の有効活用と再利用を通じた「つくる責任 つかう責任(目標12)」、森の手入れを通じてCO₂吸収を促進する「気候変動対策(目標13)」、そして森林資源を次世代につなげる「陸の豊かさを守る(目標15)」に関連しており、教育・環境・地域社会との連携等を考えるきっかけ与える商品となっています。

セールスポイント

このきのこ栽培キットは、「ただの菌床キット」ではありません。まず最大の特長は、一般的な椎茸ではなく、キクラゲを育てるというユニークな体験ができる点です。キクラゲは、椎茸と違って成長のイメージがつきにくいため、観察の意義が高く、自由研究としての“発見”や“驚き”が大きいのが魅力です。他の菌床キットに比べて見た目にもインパクトがあり、学習発表の場でも注目を集めやすい内容となっています。

さらにこのキットでは、天龍村の夏の気温に合わせて菌床が作られており、自然環境を活かしたエコな仕組みが導入されています。暖房設備や特殊な温度管理が不要な分、菌床の生産コストを抑えることが可能となり、他の菌床キットよりも安価な価格帯での提供を実現しています。また、使用する水は地元の天然湧水で、清潔・安全かつ持続可能な資源活用にもつながっています。低コストで高品質、そして環境にも配慮した商品設計が、大きな差別化ポイントです。

加えて、このキットは単なるビジネスではなく、「社会課題の解決」を目指すソーシャルビジネスとして構想されています。森林保全の一環として間伐材を活用した菌床を使用することで、森の健康を守りつつ、地域資源の有効活用にも貢献。また、子どもたちが自ら育てて、記録し、調理して食べるという一連のプロセスを通じて、環境教育・命の学び・食育を体感的に学べる構成になっています。

そして何より、このキットには明確かつ高い社会的需要があります。近年の小学生の自由研究においては、「体験型」「環境教育」「SDGs学習」などのキーワードが強く注目されており、たとえば自由研究情報サイトの人気テーマランキングでは「家庭でできる栽培」や「環境問題に関する探究」が常に上位を占めています。特に、実際に育てて観察・記録ができる教材は、取り組みやすさと成果の見えやすさから、保護者や教員の強い支持を受けています。また、2020年度からの学習指導要領において「持続可能な社会の担い手の育成」が明記されたことで、SDGs教育の重要性が高まり、家庭でも学びを体感できる教材が求められている現状にも完全にマッチしています。

さらに本キットには、専用のQRコード付きカードが同封されており、読み取るだけで特設Webサイトにアクセスできます。このサイトでは森林とキノコの関係性を明確化させるとともに、菌床の良さを伝えられるものとなっています。動画解説を中心に、きのこの育て方・観察のポイント・自由研究の進め方・SDGsとのつながりなどを、わかりやすく説明しており、スマートフォンからでも直感的に操作できるデザインになっています。

実現可能性

商品の原価は1キットあたり125円(菌床113円、ボードン袋2円、QRコード名刺10円)と非常に低く抑えられています。

販売価格は1セット732円を想定しており、BASEの販売手数料(6.6%+40円)を引いても、1個あたり約519円の利益が見込まれます。そして得た収益は広告や追加生産、販促費にあてる予定です。販売による収益で次回生産も可能な持続可能なモデルとなっています。

制作過程は以下の通りです

1. 菌床をボードン袋に個別包装

2. 名刺サイズのカードにQRコードを印刷し、封入

3. 全体をセット化し、梱包・ラベル貼付

この一連の作業は、現地の高山さんの手作業で丁寧に行う予定です。各工程はすでに我々の試作で確認済みで、無理のない体制です。

発送は主にゆうパックなどを活用し、菌床200個の箱代・送料を11552円に抑えます。

梱包資材は軽量・簡易ながら安全性を確保した設計で、商品が壊れにくい包装方法を選定済みです。

菌床は、長野県天龍村の椎茸農家・高山さんから直接仕入れます。今年3月に現地訪問し、供給体制・価格を確認済みです。

地域資源を活かした連携であり、1セットあたり113円で安定供給可能な契約になっています。信頼関係も築けており、今後の継続生産にも対応可能です。

販売は主にネットショップ「BASE」を活用し、スマートフォンからも購入可能な簡易な設計で展開します。さらに、御校の文化祭や地元のお祭り等での対面販売も検討中です。

広報には、QRコード名刺(同封)を通じたWebサイト誘導を中心に行います。

Webサイトでは、動画教材(育て方・観察・自由研究の進め方・SDGsとの関係など)を掲載し、菌床の重要性や地域、森林へのつながりを明確化させます。

加えて、近隣の学校や文化センターなどでの宣伝もし、保護者や教育関係者への認知を広げます。